小学校にあがったのは1987年のこと。いま調べてみると、『ノルウェーの森』や『サラダ記念日』が刊行され、石原裕次郎氏が死去し、国鉄が民営化された年のようだ。

今へとつながる、小学校の頃の自分。

通っていたのは、箕面市立北小学校。家から坂を登り続けた先にあり、校舎の上の方の階(と言っても、最上階が4階)のベランダからは、大阪市内までが見渡せる。空気が澄む冬には、大阪城のシルエットが見える日もあり、それを見つけた生徒は、誇らしく周りに伝えていた。特に「田舎」「過疎地」といった印象はないが、同じ地域の他の小学校と比べて生徒数は少なく、ちょうど30人ほどのクラスが2つ。その名前は、よく聞かれる「1組・2組……」や「A組・B組……」ではなく、「い組」と「ろ組」だった。

小学生の私は、忙しかった。スイミング、空手、ピアノ、ボーイスカウト……。ほとんど毎日、習い事があったように思う。

最初に通い始めたのはスイミングである。これは喘息を持っていた私に、肺を強化する目的で、母が半ば強制的に習わせたもの。それが故に、さほど楽しくなかった。とはいえ、素質みたいなものがあったのだろうか。ぐんぐんと上達する。1年生になる頃には、いわゆる“学び”の工程を終え、「選手コース」と呼ばれる、種々の大会に出場する選手を育成するための階級に上がった。練習は火曜・水曜・金曜の週3回で、週末には近畿各地に試合にいく。選手コースで最年少だった私は、10歳ちかく年の離れたライバルたちと一緒に、必死になって泳ぎ続ける日々を送った。3年生の時には、ジュニアオリンピックにも出場する。もしかしたら、少しは将来的な嘱望もされていたのかもしれない。しかし、もともと自分でやりたいから始めたわけではないこともあり、最後まで特に楽しいわけではなかった。

ピアノも同じだ。なにひとつ、面白くなかった。毎週木曜日にレッスンがあるのだが、まったく練習をせずに臨むので、とうぜん課題の曲が弾けない。その悔しさか恥ずかしさか、レッスン中によく泣いていた。鍵盤の上に自分の涙が落ちていく光景が、今でも目に浮かぶ。

ピアノの先生は、家の隣に住んでいた20代(だったと思う)の女性。これはまた後で書くことになると思うが、私は小さな頃からサッカーが大好きで、空いている時間にやることと言えばサッカーばかり。平日も休日も、遊びに行く予定がなければ、いつも家の前でボールを蹴っていた。その姿を、隣人でもある先生はよく観ている。レッスンの態度などから、私がピアノを好きではないことを当然わかっていたであろう彼女は「ピアノが弾けるサッカー選手なんて、先生、すごくカッコいいと思うな」と何度も励ましてくれた。しかし、けっきょく面白みを見出すことなく、小学校3年生あたりで辞めることとなる。先生にはとても迷惑をかけたなと今になって思う。

しかし気持ちというのは変わるものだ。彼女と顔を合わすこともなくなった中学生になってから、その頃好きだったバンド、エアロスミスのボーカルのスティーブン・タイラーや、同じくガンズ・アンド・ローゼズのアクセル・ローズがピアノを弾くこともあり、レッスンの度に涙を流すまでに嫌っていたピアノに熱中しはじめ、高校の頃には、ほぼ毎日、弾くようになっていた。それは大人になっても変わらず、今でも趣味と言っていいくらいピアノが好きになるのである。その事実を、あの時の先生にどうにかして伝えたいと思いながらも叶わないままに、こんな歳になってしまった。

スイミングの試合の日の朝。帽子、もうかぶる?(笑)

スイミングの試合の日の朝。帽子、もうかぶる?(笑)

さて、3歳から喘息持ちだった私は、小学生になっても相変わらず体が弱く、学校を休むことが多かった。確か1年生の1年間は、学校にいけなかった日数が100日近かったのではないか。

少し話は変わるが、我が家では、ファミコン類やマンガ雑誌などは、いっさい買ってもらえなかった。「教育方針」と言えるほど大げさなものを、私の両親が持っていたとはとても思えないが、与えられたのは、基本的にサッカーボールだけ。私自身も、それでよかった。しかしそうなると、体調が悪く外に行けない日は、なかなかに退屈である。それを案じて、私が喘息で欠席する度に、家の近くでパート勤務をしていた母が、昼食をとるために一度帰宅するタイミングで、手塚治虫のマンガを1冊、買ってきてくれた。『ブッダ』、『ブラックジャック』、『火の鳥』、『ジャングル大帝』……。今も実家にあるそれらの作品は、すべてこの頃に買われたもの。棚に並ぶ数だけ、発作で学校を休んだとも言える。それから約10年後、偶然か、なにかの必然か、私は手塚治虫と同じ高校に通うことになる。

あの時に読んだ作品たちから得たものは大きい。今でもそうだ。例えば商談中、話が真剣になればなるほど、ちょっと冗談めいた発言をして、少し話の腰を折りたくなる、という悪い癖がある。だから、それを許容してくれるクライアントや仕事仲間、場の空気感が好きだ。おそらくそれは手塚治虫のマンガに影響されている。「漫画の神様」と呼ばれる彼の作風をいまさら説明するのは気が引けるが、とてもシリアスな展開の中で「悪いが、ページ数の都合上、お前と話している暇はない」なんてセリフが出てくるのが特徴のひとつ。ギャグの要素の見られない『ブッダ』でも、主人公ブッダの顔が突然ブラックジャックになっていて「私の顔がブラックジャックに見える? それは高熱のせいだ」と真面目な顔で答えるシーンもあった。幼い頃に触れたものが、今でも息づいている。不思議な感覚である。

空手はどういう経緯で習うことになったのか、覚えていない。

空手はどういう経緯で習うことになったのか、覚えていない。

小学校では、印象的な出会いがいくつかある。1人は原田聡くん。あだ名は「はらやん」。家から徒歩3分ほどの場所に住んでいて、1年生の頃からずっと一緒に遊んでいた。これも後述すると思うが、私は小学校4年生から「箕面南JFC」というサッカーチームに入った。同じ学年のチームメイトが少なかったこともあり、6年進級時にチームに誘ったのが、仲の良かったはらやんである。学校の日も一緒。土日もサッカーで一緒。集団登校ではなくなった中学になっても、一緒に登校する。いつも隣に彼がいた。

はらやんは運動神経がよく、話も面白くて、さらにとてもイケメンだった。遠方での試合があった時、まったく知らない女子のグループに「6番(=はらやんの背番号)、こっち向いてー!」と、黄色い声援を受けていたことを覚えている。しかし、小学校を卒業してから10年も経たず、彼とは悲しい別れを迎えた。それはもう少し後の話。

もう1人は、加戸健太郎くん。通称「カド」。学校の近くに住んでいたこともあり、放課後、自分の家に帰ることなく、よくそのまま彼の家に遊びに行った。そこで『スラムダンク』の単行本を読んでいた記憶がある。小学生のカドは、体が大きく、優しくて、とても勉強もできて、どちらかというと、ひょうきんな人気者というより、大人しい優等生の印象だった。

当時、登校してから1時間目が始まるまで、毎朝ドッジボールをしていたが、手袋を持っていなかった私に、いつも片方を貸してくれたのがカドだった。その後、彼との付き合いは、想像以上に長く、そして深くなり、この連載でもたびたび登場することになると思う。

同じ幼稚園に通っていたユウゴ君と、自宅の前で。彼とはスイミングも一緒に行き、たまたま大学も一緒だった。

同じ幼稚園に通っていたユウゴ君と、自宅の前で。彼とはスイミングも一緒に行き、たまたま大学も一緒だった。

小学校低学年の頃、毎日を埋め尽くした習い事は、4年生を境に1つに収束されていく。前述の通り、サッカーだ。そこから約10年間にわたって、大きな夢を、たくさんの思い出を、そして人生初の挫折も、サッカーを通して味わうこととなる。

(つづく)

Editor’sNote

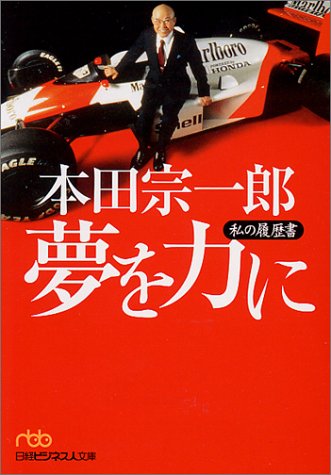

言わずもがな、日経新聞で展開されている「私の履歴書」を模したコンテンツです。日経と同じく全30回を予定しています。

本田宗一郎夢を力に―私の履歴書

経営者向け「自分史」作成サービス