ダイニングの横にあるせまい和室の端。そこで、立っていることもままならず、床に腕をつき、呼吸をすることだけに意識を向ける。人生で2つの目の記憶は、喘息の発作まっ只中のものだ。

幼い頃に垣間見た、死。

3歳の頃から小児喘息を患った私は、たびたび発作を起こしていた。その日も、大きな発作が出て、いつも通っていた家の近くの多田医院という町医者に行き、また家に帰ってきたタイミングだ。普段なら、それでいったん落ち着くはずだが、そうでもない。むしろ悪化の一途をたどり、しまいには意識を失ったらしい。

そして、呼吸停止。救急車で市立病院に運ばれ、治療を受け、1週間の入院となった。あと少し遅かったら、脳に酸素が足りなくなって、植物人間になっていたとのこと。父もものすごい勢いで仕事場から病院へ来てくれたと後から母に聞いた。

幼稚園の発表会。行事がある前日は、よく発作が出ていた

幼稚園の発表会。行事がある前日は、よく発作が出ていた

実はこの時、あまりにひどい症状に、母は冷静な対処ができなかったらしく、実際に救急車まで私を抱いて運んでくれたのは、たまたま家の前を通りかかった近所に住む平尾さんという女性だったらしい。退院後、母と一緒に平尾さんの家まで、お礼に行ったことを覚えている。

そう。この喘息という名の悪魔と共闘してくれたのは、紛れもなく母だった。

小学校の低学年の頃は、体を鍛えるために、毎朝6時に置きて、一緒にマラソンをした。夏はまだいい。問題は冬だ。家の近くにある公園の水飲み場の下に、氷が張っていたことを覚えている。まだ暗い極寒の空の下を、2人で黙々と走っていく。その公園のすぐ先に教会があり、6時半に鐘を鳴らしていた。その瞬間を見ることを目標に走っていたが、毎日、すこしだけ間に合わず、2人で悔しがったものだ。実際、目の前で聞けたのだろうか。それは覚えていない。

また、同じく低学年の頃は、月に1回、学校を休んで、大阪の羽曳野市にある喘息専門の病院まで、母とともに検査に行っていた。バス、地下鉄、近鉄電車、そしてもう一度バスに乗り、片道2時間はかかる長旅。とはいえ、実は私はその行程が好きだった。道中、藤井寺球場が見えること、古墳がたくさんある場所を通ること。何より、帰りに梅田のデパートの食堂で食事ができるのが楽しみだった。

「赤」が好きなのは、母ゆずり?

「赤」が好きなのは、母ゆずり?

さらに、母と一緒に入浴していた時期は、皮膚を鍛えるために、真水のシャワーを100秒間、背中に浴びてから上がるのが決まりだった。真冬でも、真水だ。壁に手をつき、目をつぶり、出来るだけ早く100を数える。あの辛さは今でも体に残っている。しかし今思うと、小さな私に、真水を浴びせ続けた母はもっと辛かっただろう。もし今の自分に人並みの精神力や我慢強さが備わっているのであれば、あの頃に、母に鍛えられたものに他ならない。幸いなことに、喘息は中学に上がる頃にはすっかり全快した。

30歳を超えて、一度、ヤボ用で実家に帰った時のこと。その日は、父も母もでかけていて、誰もいない。特にすることがなくて、何気なく、私の小さなころのアルバムや日記帳などを置いてある棚をあさっていた。すると出てきたのが、幼少期の私の様子を記入した母の日記だ。その中には「今日も発作が出て、かわいそうだった」「○○◯◯が効果があるらしいから、試してみよう」「早く治りますように」……。私の喘息が早くおさまるよう、神にも頼るような言葉が並べてあった。

今の自分より年下の当時の母の一番の関心事。それは私の喘息だったのだろう。それを見た私は、声が出るまでに涙を流したのは言うまでもない。

(つづく)

Editor’sNote

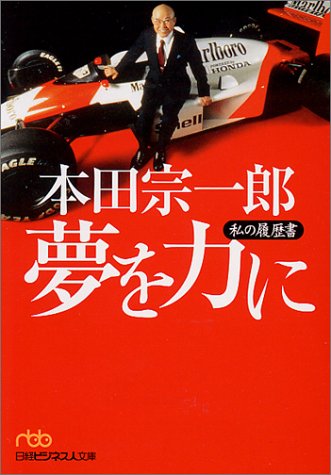

言わずもがな、日経新聞で展開されている「私の履歴書」を模したコンテンツです。日経と同じく全30回を予定しています。

本田宗一郎夢を力に―私の履歴書

経営者向け「自分史」作成サービス