テーマ1『最初はちょっぴり懐疑的?』

木下さんと知り合ったのは、共通の知人の方からの紹介でしたね。

はい。2016年に会社を設立して2年が経ったタイミングでしたので、そろそろ自社のサイトもしっかりとつくりたいと思っていたんです。そこで、誰かWebサイトの制作をしている方がいないかを聞いて。

つまり、最初の依頼内容としてはサイト制作“のみ”だった。でも僕は「まずはじっくりとヒアリングをやらせてほしい」とお願いしました。

うん。だから、ちょっとびっくりしました。「サイトをつくってもらうだけなのに、そこまでする?」って(笑)

そうですよね(笑)。しかも、サイト制作に向けたヒアリングというよりは、もっと本質的な部分を言語化したくて。会社としての普遍的な価値や、独自の強みなどを抽出するフローでした。

私って「人のヒキダシ屋」と名乗って、個人のコーチングや企業の研修をやっていますが、これまでそれを自分自身に試す機会がなかったんです。だから新鮮な経験だったし、想像している以上に意味があるんだと実感しました。

分かります。自分自身はいちばん後回しになりますよね。それに客観的に見れないから、とても難しい。だからこそ、自社サイトのリニューアルや会社案内などのツールをつくるタイミングで、改めて考えてみてほしいと、多くの企業の方にお願いしています。

最初に膨大な質問項目が並ぶヒアリングシートに記入するという課題を出されて。その中には、サクサクと答えられるものもあれば、ちょっと悩むこともありましたね。それまで考えたこともなかったようなもの、潜在意識の深いところを問うものまでさまざまな問いがあって、自分の会社や、自分自身を整理する、いい機会になったと思います。

普段は、わざわざ改めて考え直さないことですよね。でもあの工程をやることで、自分自身も気づけていない思いや、本当に大切にしていること、本当にやりたいことが見えてくることが多いんです。

そもそも世の中には、「こうあるべき」っていう目に見えないルールみたいなものがあるじゃないですか? たとえば「会社にしたら、稼いでなんぼ」みたいな考え方とか。

利益を追求するのはとうぜん悪いことではないですけど、他の何かを犠牲にしてまでやることなのかどうかは、人それぞれですよね。

そうそう。でも私はお金儲けにはあまり意識がいかなくて「そう思えていない私は、経営者としてダメなのかな」と考えてしまうこともありました。でも、あのヒアリングシートを通して、大切にすべきことは何かが、改めて見えてきたような気がします。

確かに、ヒアリングを重ねる中で「別に研修事業で、がつがつ稼いでいきたいわけではない」ということが再認識できましたよね。

そうですね。やはりお金はあくまで対価でしかなく、目的にはならないっていう自分のスタンスが改めて確認できたので、そうであれば、私は誰に対して、どういった価値をどうやって世の中に提供できるのかっていうことに、意識がシフトしていきました。

世の中にある「こうあるべき論」から抜け出せた感じですね。

そう。はじめに「まずヒアリングシートを」って言われたときは、今は私一人だけの会社だし「私がわかっていればいいんじゃないかな」って思っていました。正直にいうと、この工程に少し懐疑的だったんですよね。でも、やってみてすごく面白かったし、大切なプロセスだったと思います。

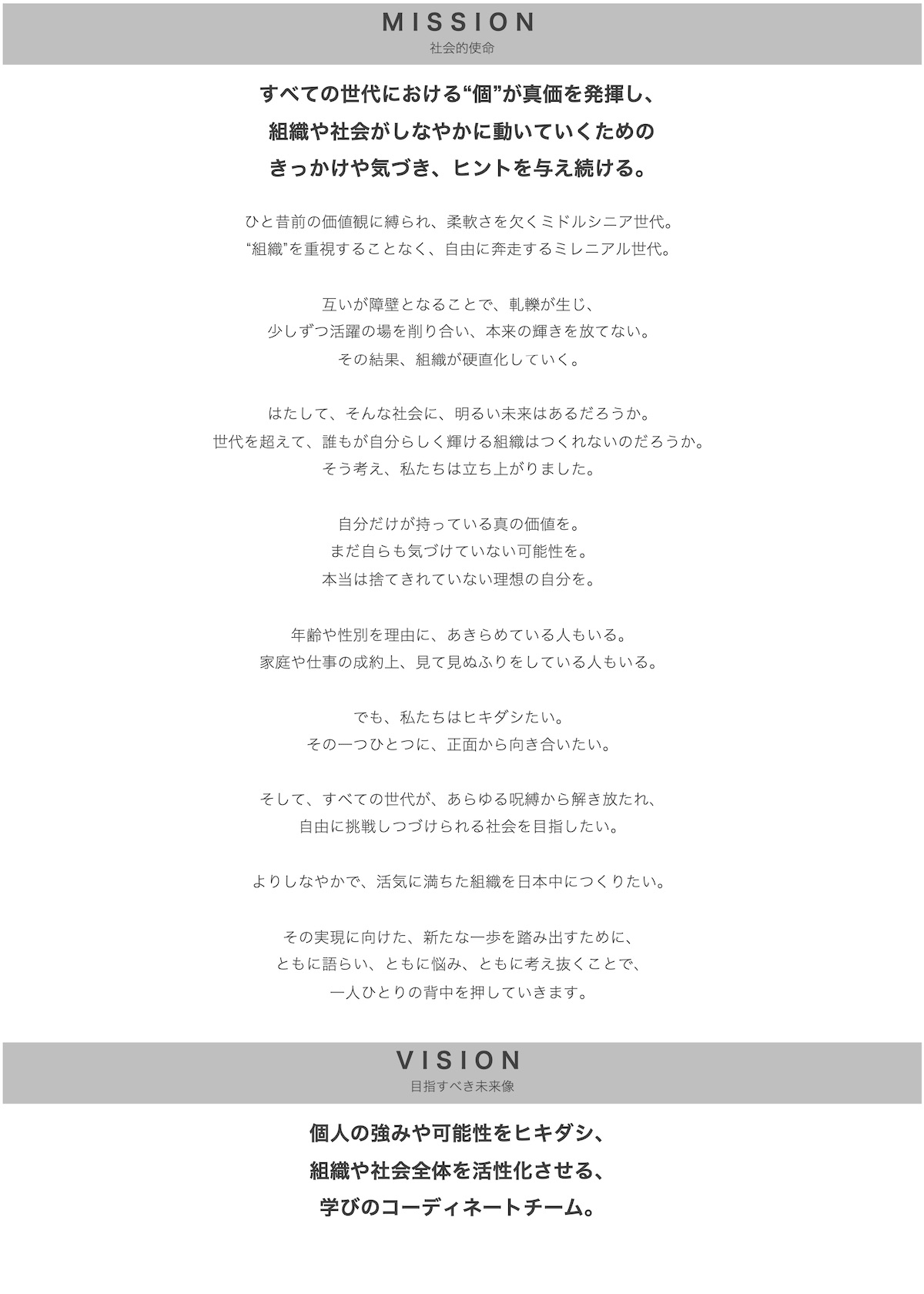

そう思ってもらえて嬉しいですね。そのヒアリングと強みの抽出を経て、次に理念の策定にはいります。「ミッション・ビジョン・バリュー」に加えて、僕が「コアフラッグ」と呼んでいるもの、そして「スローガン」ですね。だいたい2週間に1度はお会いして、打ち合わせをしていました。

取材はスナックにて。まずは一杯(この日はソフトドリンクですが……)

不慣れな環境で、ソワソワ。

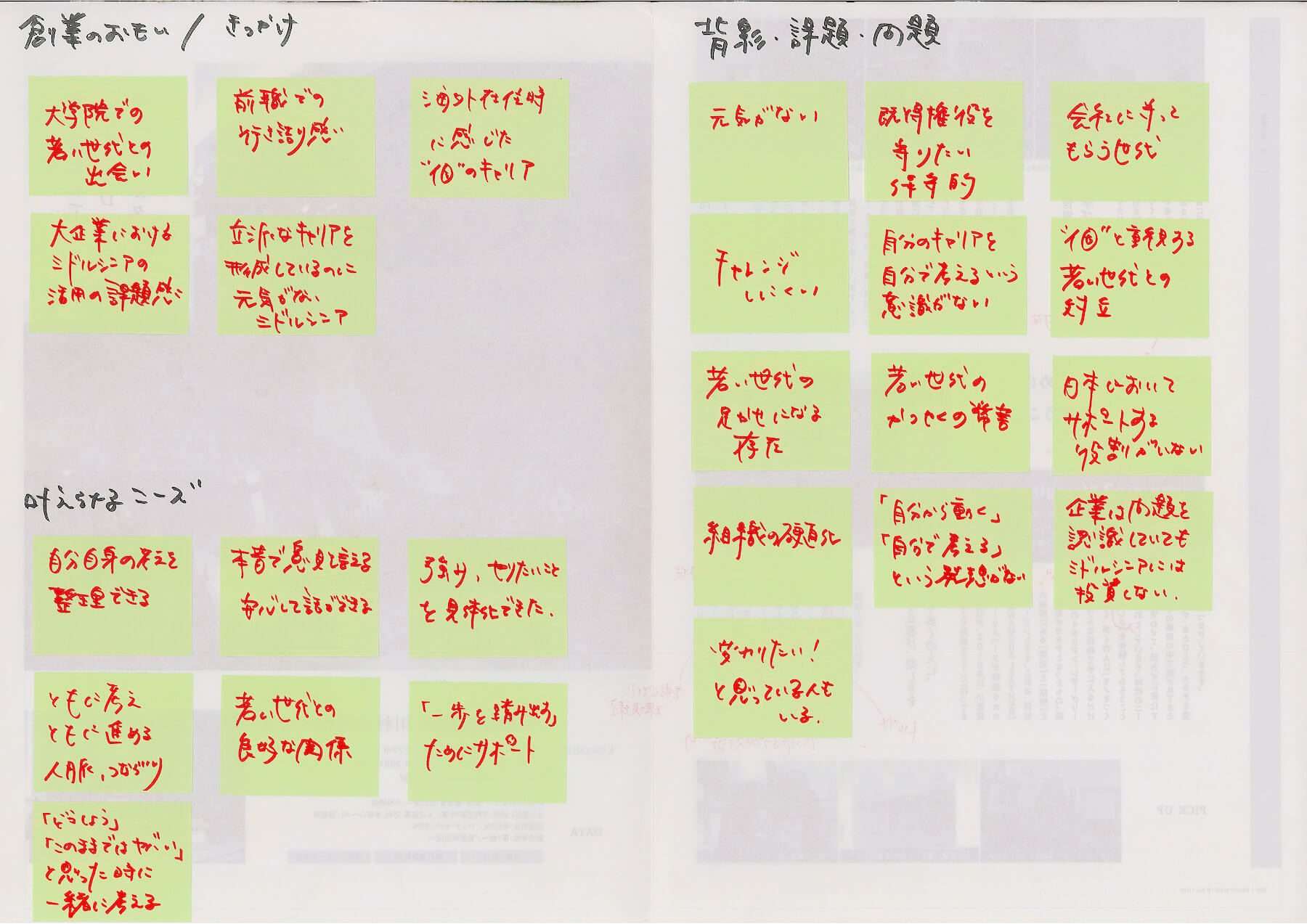

マンツーマンで行っていたワークの中から抽出されていった要素を一部ご紹介。

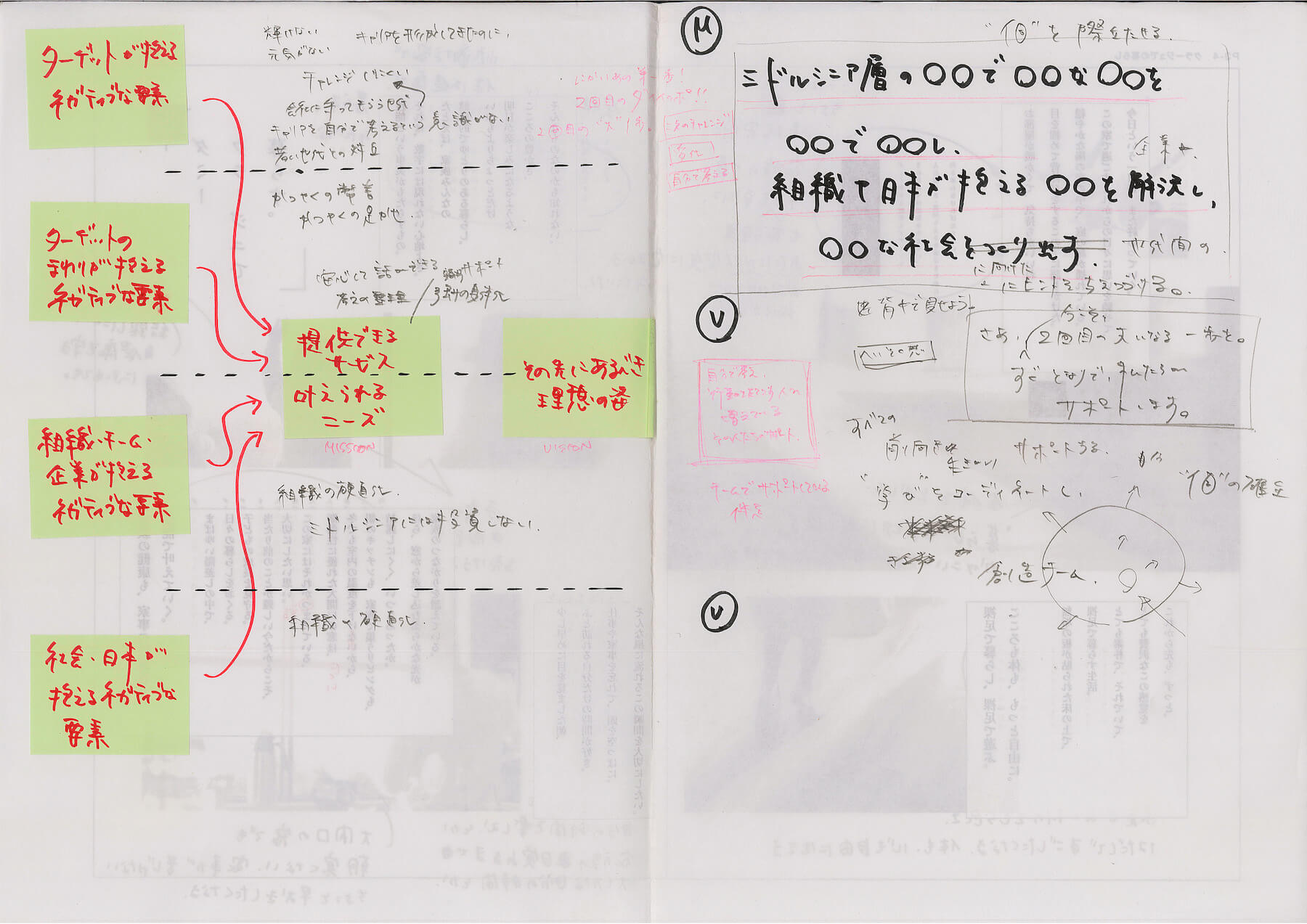

案件進行中の雨森のメモ書きが発見されました!

この工程は、仕事の一環でありながら、すごく楽しかったですね。ご提案いただいた言葉の中には「そうそう! これだよ!!」っていうのもあれば、「似ているけど、微妙に違う」というものもありました。理念って、どちらかというと抽象的な言葉が並んで、どれも似たりよったりなイメージがあったんですけど、そうではなくて、私にとって「これ」というものがあるんだって、気がつきました。

ビジョンの中にある“学びのコーディネートチーム”という一節などは、そうじゃないですか?

そうですね。変な話、私は“教祖的な存在”となって、人を導いていきたいわけではありません。企業研修を行う組織に対しても、スナックに来てくれる個人に対しても、一緒に学んでいくチームであるっていうことが大切なんです。

木下さんが言ったように、理念やスローガンって抽象的な言葉を使わざるを得ないことが多いんですよね。でも、それだと従業員が信じるに値する言葉にならなかったり、会社の独自性が打ち出されなかったりする。だからといって具体的すぎると、複数の事業やサービスをまとめる言葉にならない。そこが難しいところです。木下さんの場合は、やっている事業自体が少し特殊なので、必然的に、ちょっと説明的になりましたよね。でもそれは問題ないかなと。

これまで「HIKIDASHIって何をしている会社なの? 研修??」ってよく言われていたんですよ(笑)。私としては「研修は手段に過ぎなくて……」って思いがあったんですけど、なかなか伝わらなかった。だから、今回の理念の策定って、今あるものを調整するというよりは、ゼロからイチをつくった感覚でした。

策定した理念やスローガンがこちら。

その2。

いつでも笑顔を欠かさない木下さん。取材も和やかムードで進みます。

ミッションとビジョンだけでなく、バリューまでつくったのも、特筆すべき点ですよね。

そうでしたね。一人なのに(笑)。でも、一人でやっているからこそ、そういった軸ができたのが大きいですよね。

はい。この先を見据えて、という意味合いもありました。特に、人を雇うというカタチだけではなくて、一緒に事業を進める仲間づくりを進めていくというのが御社のスタンスだったので、つくってよかったと思います。社員だけじゃなく、バリューに共感して集まってくれる人が出てくるといいですね。

そうなんですよね。雨森さんもわかると思いますけど、小さい規模の会社って、けっこう自由じゃないですか(笑)

はい。会社にしたとしても、はじめは決まりごともなければ、優先すべき価値観もない、みたいな。僕もそうでした。僕は部下を雇って、オフィスを構えたときから、理念はトイレに貼りましたよ(笑)

はい。おトイレをお借りした時に、見ました(笑)。HIKIDASHIでは、必ずしも人を雇うということのみが“組織化”ではないので、理念に共感した人が集まって、なにか面白いことができればいいと思っているんです。例えばHIKIDASHIを冠した、たこ焼き屋さんがあってもいい。

おお、なるほど。

理念に共感してくれた人が、たまたま、たこ焼き屋さんだったとして、その人がこれまでにないカタチで何かにチャレンジしようとしていたら、それだけで応援したいんです。ま、もちろん極端な例ですけど(笑)

業種より理念の方が上位概念ですもんね。

さらに「学びのコーディネートチーム」だからといって、そこに紐づくテーマが「教育」とか「学習」「研修」である必要もないんですよね。その人の持っている、プロフェッショナルな部分を活かせるのであれば、なんでもいい。そういう仲間が増えていくことが嬉しいんです。

そうですね。そのためにも、できる限りこれらの理念を大切にしてほしいと思っています。会社によっては、わりと形骸化してしまうこともあるので。当然、状況が変わったり、自身の思いが変わったりしたら、見直していいものですから。

そうですね。今回、ミッション・ビジョン・バリュー、コアフラッグ、スローガンの全部がカタチになって、本当によかったと思っています。大事にしていきますよ!

テーマ2『人に見つけてもらうには、事業の仕分けから。』

理念の策定に時間を割いて、その後に「いよいよサイト制作!」……とはならなかったんですよね(笑)

はい。「事業やサービスの整理をしないと、誰からも見つけてもらえないですよ」と提案してもらって、次はそこに着手しました。この過程が、かなり大変だったんです。

結果としては、法人向けに6つ、個人向けに5つのサービスに分けることができましたが、悩みに悩ませたと思います。それまでは、大きく法人と個人の2つだけでしたから。

そうなんですよね。私の場合「依頼にあったサービスをつくって提供する」というのが基本でした。だからこれまでパッケージ化された商品というのは存在していなかったんです。

個人でやっているとそうなりますよね。「なんでもやります」「なんでもできます」の方が、仕事も受けやすいし。

個人的な感覚としては、これまでにやってきた仕事は、「すべてが個々に別々のもの」という認識だったんです。報酬を会社からいただくか、個人からいただくかっていう分け方があるだけっていう。でもたしかにこれでは、膨大に会社がある中から、私を探し出してもらえないなと思って。なので、たとえ1回しかやったことのないことでも、これからやっていきたいと思うことは、サービスとして確立させました。

サービスに名前をつけることで、はじめて外に向けて発信できるようになります。だからまず「どういった人たちに、どんな価値を提供できるのか」というのを考えてきてくださいって、それをまた宿題にしたんですよね(笑)

いろいろと厳しく導いていただいて(笑)。ただ、やり始めたのはいいんですけど、何を書いても「これじゃない」って感じたり、「これじゃ大げさだ」って思ったり、本当に難しかった(笑)。どうしてもオリジナリティを出したいっていう気持ちがあって、それをどう表現するのかは悩みましたね。

でも、オリジナリティという面では、演出せずとも持ち合わせていたと思いますよ。

そう見えますか(笑)。そこは、自分では分からないんですよね。サービスを整理しつつも「そもそもパッケージ化された商品をバンバン売りたいのかな?」とか、自問自答しながら考えました。

あ、なるほど。毎回、同じ内容の研修をすることに抵抗がある、みたいな?

はい。研修をサービスの一つに掲げている人間としては、超えないとならない壁ではあるんです。でも、私はそれが好きではないし、同じことをするなら、もっと完全にメソッド化して、他の方に回してもらえればいいって思いもありますからね……。

言わば、木下さんが持つサービス精神の表れですよね。そこは難しい問題で、一人だからこそ、やろうと思えば毎回違うことが出来てしまう。でもやっぱり基本となる「型」、そして「名前」があった方がいいですよね。

はい。そしてそこに値段をつけないといけない。今回、そういった取り組みができたのもよかったです。

ときにはワークショップを。

また、ときには事業開発のサポート。

そして毎週木曜のお昼は、スナックのママに大変身。

最終的にはかなり具体的な内容まで考えて、事業を細分化できましたね。幅広いラインナップになりましたし、それぞれの目的も明確になりました。どれも、木下さんらしいものになったと思います。

これをつくっている最中に、雨森さんから「この商品は、木下さんの独自性もあって、自分のやりたいことでもある」と言われたのが、すごく嬉しかったんです。「このビジネスは、拡張しにくいからダメ」って言われなかったので。私がそれを求めていないって分かってくださっているからこそだと思いました。

なんというか、今っぽい経営スタイルではないかもしれないですけど、それがHIKIDASHIですから。いつまでそれをやれるかは分かりませんが、今は木下さんが持つ個性を生かして、やりたいと思っていることを具現化していくっていうのがいいと判断しました。実際、それを「応援するよ」という人も集まってきているわけですし。

まあ当然、生活できなきゃ意味がないんですけどね。人を雇って組織を大きくしたり、会社を存続させることが、はたして私のやりたいことなのかと言われると、現時点ではNOでした。なんか、売れないアーティストみたいですね(笑)

そこはかなり難しいですよね。もし、会社の存続や拡張を目的に、企業研修などの単価の高い仕事を優先させると、今度は独自性がなくなっていって、選ばれるための要素が薄まったり。

そうですね。メインの商品が、私自身なのか、私の行うコンテンツなのか、私がつくったけど誰かが行うコンテンツなのか……。いつかはそれをきちんと決めなくてはいけないフェーズがくると思います。今は私が一人だから、私自身が商品でもいいけど、私を離れるとなったら、事業も設計し直さないといけないかな。

組織を大きくするのであれば、木下さんから離れても売れるようにしないとダメですよね。

うん。でも、そういうことを考えていること自体が、とても面白かったです。

はい。大変でしたけど、整理ができたのは楽しかったですね。その中で、新しい発見とか、気づきがあったのであれば、なおさら嬉しいです。ここまで決めるのに、だいたい3ヶ月が経っていましたね(笑)。いよいよ、本命のサイト制作にはいります。

テーマ3『すべてのクリエイティブには理由がある。』

制作工程に入ると、それほど大きな修正もなく、スムースに進んでいきましたね。

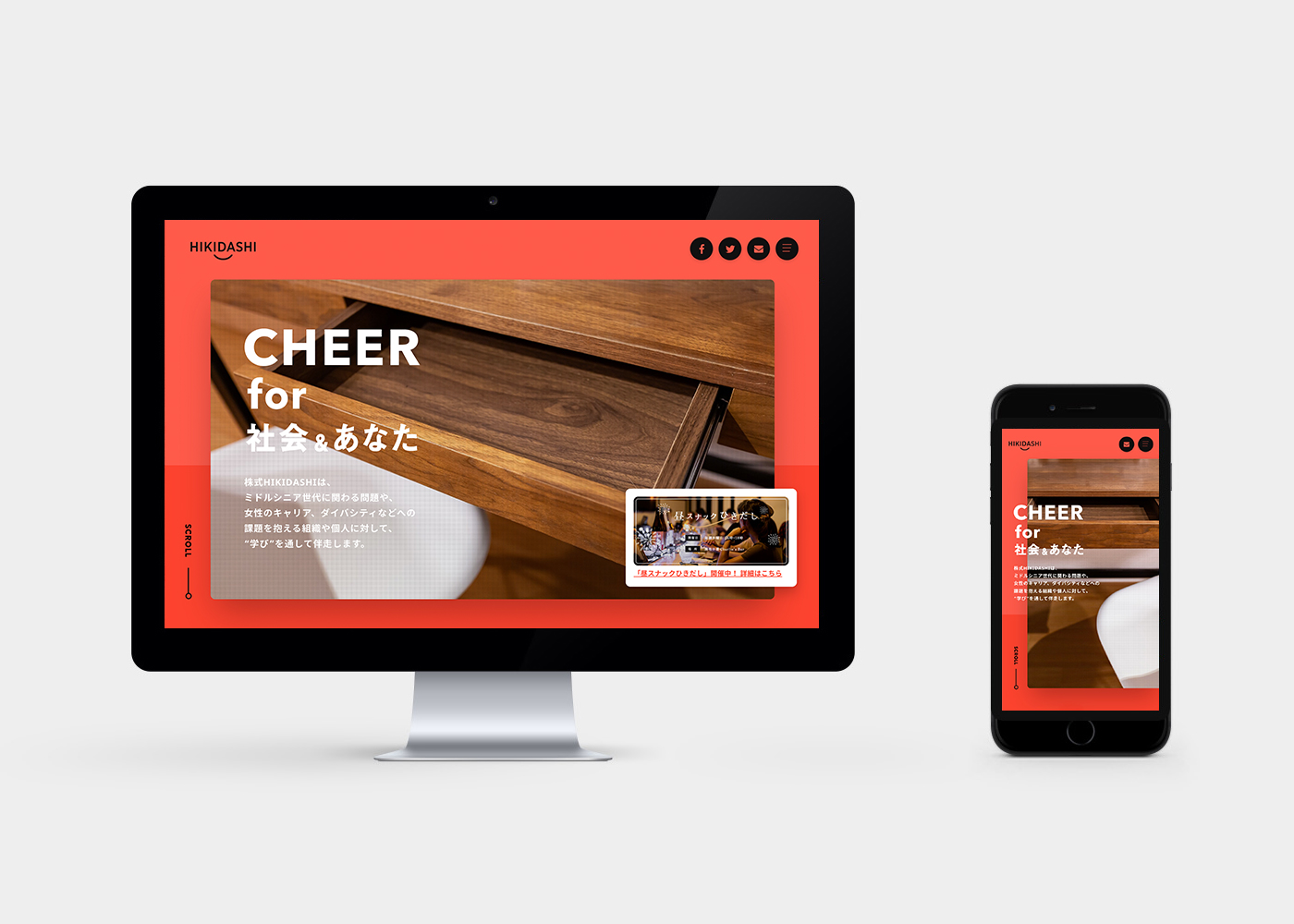

TOPページのデザイン初校を見たときに、率直に「すごくいいな」って思ったんです。

その感想は、我々のクリエイティブの感性が作り出したものではなくて、そこまでに決めてきたことが生みだす答えなんですよね。HIKIDASHIのサイトにとって最適なデザインがロジカルに生み出されているわけで、偶然にもデザイン的な趣味嗜好が合致したわけでは決してありません。木下さんの思いとか、信じていること、そしてターゲットなど、そうした要素を踏まえて考えた結果、あのデザインになりました。

じゃあ、やっぱり、ヒアリングとか理念をつくる時間が、クリエイティブの領域にもかなり影響するんですね。

めちゃめちゃ影響しますね。「なんとなく、いい」っていうことは、基本的にはなくて、すべてに理由があるので、木下さんとしても納得感があると思いますし、届けるべきユーザーにもちゃんと探してもらえるものになるんです。制作を進める中で、僕が印象的だったのは撮影ですね。エキストラとして木下さんのお知り合いが、ものすごい人数が集まってくれたじゃないですか(笑)

あれば私もびっくりしました(笑)。大事な休日の土曜日に、しかも昼間から。

木下さんの人望がなせる技だと思いますよ。あれだけ集まることは、まずありません。こちらとしても「10人くらい集まると嬉しい」と言いつつ、2人とか3人とかでも、文句は言えないかなと。だから、こちらの知り合いも紛れ込ませる必要があるかもとすら思っていました。でも蓋を開けると、待機してもらわないといけないくらいの人数で。あれは、快挙といってもいいですね(笑)

私の人望っていうか、「なんか面白そう」って思ってくれたんだと思いますよ(笑)

でもそのおかげで、いろんなバリエーションも撮れたので、よかったですよね。アイタイスの場合、制作に使う画像は、完全撮り下ろしを基本としているんです。なのでHIKIDASHIのサイトも、木下さんから提供いただいたものも少しありますが、レンタルポジは一切仕使用していませんよ。

そうですよね。ちなみに私が提案したのは、会社名が「HIKIDASHI」だし、TOPページのメインビジュアルに、実際の引き出しの画像を使いませんか? っていうこと。雨森さん的には、いかがでしたか?

あれは、とてもいい提案でしたね。我々は人が写ったものを想定していたんですけど、それだとちょっと説明的な感じがしていたんですよね。だからといって、風景みたいなものを使うと、今度は抽象的で、何も語ってくれない。その中で、本物の引き出しの写真は、ほどよく説明的で、ほどよく概念的で、とてもよかったなと。

ずっと気になっていたんですが、あの机、どこで撮影したんですか?

あれは、僕の自宅です(笑)。僕が家で使っているデスクが、もともとデザインに入っていたダミーの写真と似ていたので、皆さんで撮影した後にカメラマンと自宅に移動して撮りました。

あ、そうなんですね! そうそう。ダミー画像と似ていたので、びっくりしました。

木下さんの鶴のひと声で、一気に“HIKIDASHIっぽさ”が生まれました。

ちなみに、これがダミーで入れていたレンタルポジの引き出しの画像。

これが実際に使われた、雨森の自宅デスク。うん、たまたまですが、とても似ている!

撮影当日には、ここに写っていない方が、さらに数名いらっしゃいました。すごい人数!

あと、『ヒキダシストたち』も面白いですよね。御社の周りにいる方々が登場するという、HIKIDASHIを象徴するようなコンテンツになっていると思います。

更新が手間にならないように、あえて簡単な内容にしたんですよね。これから昼スナのお客さんにも参加してもらいならが、頑張って更新していきます。

はい。ブログも少しずつはじめていますが、フェイスブックなどとは違ったリアクションがあっていいですよね。この前も、「新しくスナックのママ講座をはじめる」って記事を書いたら、「私も登録したいです」って応募が2件もきたんです。さっそく反響があって、嬉しいです。

自分の持つ“ヒキダシ”を、社会で活用している人たち。それが「ヒキダシスト」です!

最後になりますが、ヒアリングから理念策定、サイト制作までやってみて、改めて感じたことはありますか?

自分のことを考える時間ができたのが、何より意義があったことだと思います。そして、事業やサービスを整理できたのも大きかったですね。でも、サイトが出来てしばらく経つと、またやりたいことも見えてきたんです。

お、どういうことですか?

例えば、各サービスを横断する商品があってもいいのではっていうこととか。

それはつまり、例えば個人向けと企業向けを分けずに考えたり?

それもひとつですね。組織って、どれだけ大きくなったとしても、結局は個の集まりじゃないですか? 個人対組織と分けるのではなく、個人と組織をつなげていくこともしてみたいと思ったんです。

なるほど。確かに、個人と組織って、分けて考えられない部分が、多々ありますよね。

そうなんですよね。今、個人の方からの相談で多いのは「どうやって転職しようか」とか「どうやれば組織から距離をとれるのか」みたいなことなんです。でも、それがスタート地点であることは、とてももったいない。もちろん「そのチームにいつづけろ」っていうわけではないけど、そこにいながらにしていい関係をつくれるとしたら、もっといい未来があるかもしれないですよね。そういう可能性を提示したい。となると、やはり分けて考えられない部分もあるかなと。

昼スナでは、初対面同士での会話が盛んに交わされている。

毎週木曜日の14時からオープン。もちろん、お昼でもお酒が飲めます。

なるほど。どうしても組織に対してネガティブな印象を持っていると、それを遠ざける方に傾いてしまいがちだと。だからこそ、そこを木下さんがつなぐというか。

はい。やっぱり、どんな組織と個人であれ、それは一期一会だからね。ないがしろにはできないかなって思います。

いいですね。そういった思いの丈を、ぜひBLOGで!

がんばります! 「丈」と言えば、雨森さんって打ち合わせを重ねるたびにズボンの丈が短くなりましたよね(笑)

はい。長ズボンだったのは、最初の顔合わせの時だけだったと思います。あ、もちろん人を選んで履いていますけどね。

最初は長ズボンなのに、次はひざくらい。その次もひざで、その次はもっと短くなかったですか?

はい。あれは半ズボン界で言う「B’z丈」ですね。そうとう仲良くなった証拠です(笑)

じゃあ、今年の夏はB’z丈で昼スナに遊びに来てくださいね!

(おわり)