テーマ1『公立高校で感じた、教育の限界。』

大阪の公立高校で英語の先生をしていたイケピが、私立である追手門学院中学校・高等学校(以下:追手門)の教員になって2年弱。その転職にはどんな経緯があったの?

僕が、公立高校の体制に限界を感じていて、一時期は教師自体をやめようと思っていたんです。そんなタイミングで、たまたま武志くんもよく知っているSさんから声をかけてもらって。

はいはい。Sくんのお父さんね(笑)。その限界っていうのは具体的には?

やっぱりいろいろと難しいんですよね。僕は箕面高校というところに8年勤めたんです。後半の4年は、『首席』っていう役職についてて。それはいわば中間管理職みたいな。

つまり、現場で教えることはなくなるってこと?

いえ、授業も見ます。だいぶ数は減りますけどね。でも、どちらかというと管理職的な立場なので、現場の教師と対立構造が生まれるんです。「あいつ、体制側やな」みたいな。

それは公立高校ならどこでもあることなん?

そうだと思います。で、その立場になると、学校の仕組みづくりとか、組織運営に関することもやるんです。あと、公立なので学校経営みたいな観点はあまりないですけど、いわゆる広報業務もやっていました。

広報っていうのは「箕面高校はこういうカラーを持った高校なので、中学生のみなさん、興味を持ってね」みたいな活動やな。

まあ、そうですね。

そもそも公立高校って、どれくらい自治が認められてるの? 授業内容に加えて、教育方針とか、輩出すべき人物像とか、決められた通りにやるしかないのか、もしくはわりと学校側で決められるのか。

法律で決まっているプログラムは絶対にやらないとダメです。でもそれ以外は、けっこう特色を出せるんですよ。例えば武志くんが通っていた高校は制服でしたよね? でも箕面高校は私服なんです。同じ学区内の同じ公立なのに、そういう違いはあるので。

あ、そうか。確かに同じ公立でも、行事とかぜんぜん違うもんね。

そうなんです。で、箕面高校の時の後半4年間は、校長先生も変わって、すごく推進力のある人になったし、いい教師仲間にも恵まれて、実際、生徒の学力も伸びてきたんです。偏差値で言っても、一つ上のランクだった高校と肩を並べられるようになって。でもそれって、教育委員会的には、やってもらわなくていいことなんですよね。同一学区内の偏差値の序列を変える必要はないので。それが理由かどうか分からないですけど、4年後には、校長先生も含めて、主力メンバーは全員、箕面高校からいなくなったりもしました。

え、なにそれ。つまり「箕面高校、最近ややこしいな」「偏差値、上げすぎや」みたいな?

いや、本当のところはぜんぜん分からないですけどね。まあその辺りから、公立高校だとちょっと飛び抜けたことをやっても認められないし、そもそも一生懸命やっても教師が何年かで変わっていくので、学校の独自性も根付きにくいなと。そういう意味での限界みたいなものを感じて、もう辞めようかなって。

じゃあ就活をしてたの?

はい。ただ教育からは離れたくなかったので、同じ分野のベンチャー企業とかで、もっと勉強をしたいなと思っていました。そのタイミングで、Sさんに出会って、追手門に誘われたんです。その頃、もしまた教師をやるなら、次は役職とかはいらないから、もう一度、現場で教えたいって思っていたので、ちょうどよかったですね。

雨森の結婚式以来、約5年ぶりに再開した2人の対談は、全体が図書館になった校舎のロビーで。

みなさんの学生時代に、こんなカッコいい先生、いましたか?

イケピのルックスが衰えていなくて、安心・嫉妬する雨森。

公立高校時代にイケピが携わった取り組みには、具体的にはどういうのがあるの?

たとえば、僕を含めた数名の先生のチームで、海外の大学に行きたいと思っている生徒のニーズにも応えられるような、教科を越えたプロジェクトベースの教育プログラムを作りましたね。

それは目に見える効果は出たの?

はい。学校として、授業を用意して、きちんとレールを敷いてあげるとね、1学年でのべ36名が海外の大学に行ったんです。しかもその子たちは、みんなめちゃめちゃ活躍してて。自分のやり方をきちんと見つけて、勉強もめっちゃしている。その成果は、雑誌とかのメディアで大々的に取り上げられて。教育業界では「あ、あの箕面高校?」って言われることもあります。

へぇ。つまり「より将来を見据えた人材育成」みたいなことかな? それを目指して、ちょっと変わった取り組みをしている公立高校っていうことで、教育関係者の中では知られた存在やったってことか。

そうなんです。新しい情報とかに意識的な人は、だいたい箕面高校のことは知っていると思います。

そもそもイケピは最初に教師になったときに「今の教育のシステムを変えたい」みたいな考えがあったの?

いや、最初はまったくなかったですね。正直「アメフトをやりたい」ってだけで教師になったので。

じゃあ働いていく中で芽生えていったってことや。

はい。それには明確なきっかけがあって、自分が担任を持った時なんですよね。つまり、アメフト部の顧問をやっているときは、「勝つ」っていう共通の目的があるので、みんなが頑張れるし、同じ方向を向いているんですよ。でも、クラスはそうじゃないから。

同じ目的を持たない、バラバラの子が集まってるわけやからな。

そうなんです。そんな40人を教師1人の力でまとめようとしても無理だし、そもそもまとめようと思うこと自体が間違っているって思い始めて。しかも、そのときに僕が持っていた学年の子たちが、なかなか大学に受からなくて、進学実績もよくなかった。高校生活に何かしらの後悔を残すような子もいて。僕自身、すごく悩んでいたんです。

そのソリューションとして、偏差値とか進学率以外の価値観を打ち出すべきだと。

はい。けっきょく生徒たちは、いい大学に行くことだけが正しい価値観だと思って入学しているし、親も社会も、みんながそういう目で子どもたちを見ているから、彼ら・彼女たちは、それにがんじがらめになっているんです。でも、そうではなく、例えばさっき言ったように、自分なりの考えを持って海外に行った子たちは、すごくいきいきとして頑張っている。例えばアメリカに行ってデザインを学んだり、海外の大学を経て、楽天に入ったりしてて。今でも連絡が来て、よく飲みに行ったりしてるんですよ。

つまり、高校3年生から大学1年生っていう、そこだけで見られがちやけど、そうではないんやな。

絶対にそうです。本来、教育の成果が出てくるのって受験のタイミングよりもっと後のはずなんです。だから、受験の結果より自分なりの人生をきちんと歩いていくことの方が大事で、高校のときにその価値観を持てば、もっと後になってから思いっきり成果は出てきます。

なるほど。なんか強い信念を持って取り組んでいる感があるな。ちなみにSさんに誘われて追手門に入ったときに、「こういうことをやってほしい」みたいなことは言われたの?

いや、むしろ逆で、「やってほしい」ではなくて、「君がやりたいことをサポートする」って言ってもらえましたね。

テーマ2『偏差値を上げる方法は、偏差値を上げようとしないこと。』

公立と違って、私立の学校はわりと一般企業と近くて、利益を無視することはできないよね? となると、学校っていうのは生徒からの授業料だけが収入源やし、どうしても数を稼がないといけない。

その通りです。だから私立には広報部隊がきちんといます。

で、学校選びって、本人ももちろんながら、やっぱり意思決定には親がかなりの確率で関わってくる。そうなると必然的に進学実績が物をいうわけで、イケピが大切に思っている部分を評価してくれる親御さんなんか少なそうやけど。

そうですね。特に大阪では皆無といっていい。教師の中にも、偏差値を上げることこそが正しいと思っている人がけっこういて、それも間違いとも言い切れません。だから、生徒たちに模試を受けさせて、その点数をベースに指導をしてっていう教育を3年間繰り返すのがスタンダードになっているんですよね。それに広報も「〇〇大学に〇〇人うかりました」みたいなアピールの仕方を当然するわけです。もはやこの流れを変えることは、誰もできないですね。

そらそうよね。

でも、それを謳わない学校も関東の方では出てきているんですよ。進学実績ではなくて、教育内容を見てくださいっていう。

それは、その学校にアピールできるほどの進学実績がないからじゃないの?

いや、そうわけじゃないんです。そういう学校も、調べてみるといい実績を持っていて。それ、かっこいいじゃないですか。

そうやな。

つまり、逆説的なんですけど、偏差値とか進学率だけを追い求めない教育をすることで、むしろ進学実績は上がるんですよ。僕はそう思ってる。

おお、すごい説、出てきた! それはどういうロジックで?

やっぱり、大人が強要すると、ダメなんですよね。学校側の主導で、一斉に偏差値を上げようとするから、統一的で強制的、かつ管理的で不自由な学校文化みたいなものが築き上がるんです。愛国心とも似てますよね。日本にいて楽しければ、当たり前のように自国のことを好きになるじゃないですか。

うん、たしかに。言われると反発したくなる年頃やしね。

だから「学ぶってこれだけ楽しいんだ」っていうことをきちんと伝えて、そこに対する自己肯定感や満足度を上げれば、放っておいても勉強が好きになるんです。もちろんはじめは手がかかりますけどね。でもそうすることで、勉強に対する意識を植え付けておけば、受験勉強はどのみちしないといけないので、それは高3になってから詰め込んでやればいい。

なるほど。

けっきょく細切れの授業を積み重ねていっても、1年でやったことも、2年でやったことも、ぜんぶ忘れて3年になる。そこでどうせやり直す形になるので。

決められたプログラムに従って、細切れでどんどん詰め込んでもダメだと。

そうです。そんな意味のない詰め込み教育をやっても学習効率は悪いし、覚えていけるわけがない。それで覚えられる子は、もともと「この大学に、こういう理由で入りたい」って決まっている子なんです。そういう子は勝手に勉強を始めますから。何も言わなくてもいい。「自分の方法を見つけて、やりなさい」って言えば終わりです。それを目指したいんですよね。

池谷くんの熱い教育論。どんどん白熱していきます。

なるほどね。ちなみに、実際に学校側から言われるの? 「ここは公立じゃないんだよ」「いわば民間企業みたいなもので、稼がないといけないんだよ」みたいな。

はい。それ的なことは言われますね。

あ、そうなんや。まあ学校自体が潰れたら元も子もないもんね。そこまでいかなくても、業績が悪くなって、設備が古くなっても改修できなかったり、図書館に置く本が買えなかったりしたら、それこそが生徒たちにも1番迷惑をかけるわけで。

でも僕は、教育とビジネスは完全に分けるべきだと思っています。っていうのも、生徒たちを顧客として捉えると、本質的な教育はできないから。ただ一方で、学校としては、ビジネスとしての手法をきちんと勉強していってほしいんですよ。やみくもに広告をうちまくって、見栄えのいいところだけをアピールしても、実際の現場でやっていることと違っていたら、生徒の満足度は高くならないし、口コミでの人気も下がることは明白です。

お、それはつまり、広報部をディスってるってことやな?(笑)

あ、ヤバい(笑)。でも、だからこそ「追手門の商品としての売りをきちんと定義しましょう」っていうことは現場からも声を上げているんです。それができていないから、毎年、手を変え品を変え、違うことを言わないといけない。「追手門の根幹とは、こういう教育方針と、こういう人材育成である」みたいなものを、教員全員が自信を持って言えれば強いですよね。

そういう明文化されたものはないの?

あってないようなもんですね。そういう学校は多いと思います。それに教科間の結びつきも薄いので、教員同士が議論することもないんです。もちろん具体的な手法はバラバラでいいし、教員それぞれに個性があるのも構わない。でも根幹の部分だけは共有したいんですよね。それは例えば「愛」みたいな、超上位概念でもよくて。

それがつまり、あそこに掲げられている「中正道」じゃないの?

そうなんですけど……。とにかく、1回、教員全員であの文言を読んで、1年間くらい議論したいんですよね。

学校内のよく見えるところに掲げられた「中正道」の教育思想。

たしかに「中正道」を、どのように解釈するのか、みたいな議論はあってもいいかもね。「中正道」って、俺なんかには意味すらわからんし、1番上の概念であるがゆえに、あれだけでは具体的なアプローチまでは紐解けない。

最悪、言語化できなくてもいいんですよね。とにかく議論をしたい。教員同士が表面的な関わり方しかできてなかったら、生徒にだって本気でぶつかれないでしょ。ということで、この前、教師全員でワークショップをやったんですよ。一緒に海外視察に行った2人の先生と一緒に声をあげて。職員会議の場で「となりにいる人のことすら、あまり知らない教員陣が、教育なんかできるんでしょうか……」って提案しました。それを言う時、まじビックビクでしたけど(笑)

おお、いったか! すごい。めっちゃ年配の教師とかに対しても、提案したってことよな?

そうなんです。で、実際にそのワークショップの感触はすごくよかったんです。1学年に12クラスあるので、担任は12人。それを6人ずつのチームに分けて、それぞれの経験を語ったり、自分の強みを語ったり。そこから教育について、話し合うっていう感じですね。特に若い教師とかはノリノリで。だから、とりあえずこの流れでみんなで話し合って、みんなで決めて取り組んでいきましょうってなっています。

たしかに、みんなで決めることが大事よね。

そうなんです。そうやって決めたことを、実際にやってみて、成果がでなければ、また決め直したらいいし、成果が出るのであれば、続けたらいい。今は形骸化された理念だけが独り歩きしている状態で、これまでそれをやってこなかった学校にも責任があるって、今は校長先生も理解してくれています。

なるほどなー。聞いていると、俺が仕事でやっていることとけっこう似てるね。理念構築の部分とか、選んでもらうための独自性の打ち出しとか。さらにお客さんである小学生と中学生、その両親がどんなインサイトを抱えているかを考察して、ペルソナを設定する。そしてそれに対して、どんな価値を提供できるかを明文化するっていう。それをすべての教員で共有したいってことね。

確かに僕がいま思っているのは、日本の教育にクリエイティブとかアートの視点を取り入れたいっていうことなんです。

ほう。つまりはどういうこと?

クリエイティブの世界にいる人たちって、まず具体の部分を調べまくって、セントラルクエスチョンをおいてから、抽象化していきますよね。映画をつくるのもそうですし、武志くんみたいな、広告の世界もそうかもしれない。その工程が大事だと思ってて。教育の現場って、具体が見えないものを抽象化して、そこから具体をやろうと思うから、現場では何をしていいかが分からないっていう現象が起きているんです。

工程が逆になってしまっているんやな。

はい。だからこそ、マーケティングとブランディングの両方を変えて、さらに教育の仕組みまでも変えていく必要があると思っています。

テーマ3『10年後に目指すは、○○○学園!?』

じゃあ実際に、具体的なアプローチとしては、どんなことをしてるん?

今の学校には、「総合的な学習」っていうのがあるんですね。国語とか数学みたいな授業以外に、いろいろな経験をさせるために、文科省がつくったんですけど。

知ってるよ。ゆとり教育の時にできたやつよね?

そうです。「教科の枠を越えたことをしましょう」とか、そういう謳い文句なんですけど、実際はコマ数が足りてない授業をそこにあてがったり、作文を書くだけだったり、みたいなので終わってて。その現状に際して、文科省や経産省までがあせって改革を進めていて、今度は「総合的な探究」になるんです。その中で、どんな授業をやるかは、学校に任せられてて。僕は来年から、それの教師になるんですけど。

え、英語の先生じゃなくなるってこと?

はい。英語の授業はもうしません。で、今年はまだ「探究」ではないですけど、「総合的な学習」の授業があるので、そこでかなりいろいろな取り組みをしてきました。

つまり、先に出てきた、偏差値とか進学とは違う価値観をつくりだすための授業ってこと?

そうです。それでいて、偏差値も上がるっていう確信もありますから。例えば、今年の1〜2学期で取り組んできたのは、『パワープロジェクト』っていうもので、「あなたは何にチカラを感じますか?」っていうことを生徒たちに問うんです。そうすると「人」に感じる生徒もいれば、たとえば「土」に感じる子もいる。それぞれにチカラを感じるものを掘り下げていって、自分の表現したいことをセントラルクエスチョンとして、設定します。

ほう。

それをもとに、映像ドキュメンタリーを作る子がいたり、ロケットにチカラを感じるってところから、ロケットをつくって打ち上げたり。ドローンを飛ばしたり。めちゃめちゃたくさんの表現方法が出てきたので、ただただそれに没頭させるんです。

それは、どういう狙いがあるの?

まずは、個々の取り組みが成功しようが、失敗しようが、自分で立てた問いに対して、自分で答えを探すっていう工程を踏ますことですね。その中で自分自身に目が向いたり、チームに目が向いたりしていきます。あと、常に自分たちで意思決定をしていく必要があるので、それも狙いですね。

なるほどね。

さらに、こういう取り組みを通して、生徒たちの自己肯定感を高めてあげるのも目的のひとつです。自分の行動を自分で決めるっていうのは、自分の人生を考えるということと同義です。普段の授業ではデシジョンメイキングするタイミングがないので。それをやることで、自分がどういう人間なのかをきちんと知るっていうのが大切だと思っていて。つまり、模試を受けさせたり、「こんな学部がありますよ」「こんな仕事がありますよ」って紹介したりするだけが、進路指導ではないんですよね。

でもそれって、教師はめっちゃ大変じゃないの? 一人ひとり、違うことをやらすってことでしょ? それを見ていくわけで。

はい。そこが難しいところですね。確かに、はじめの部分では、一人ひとりをきちんと見てあげないと自立はできないので。人手不足は永遠の課題です。

子どもたちの将来に関する話をすると、優しい顔つきになる池谷くん。

あと追手門には、『表現コミュニケーション』っていうコースがあるんです。ここ、めっちゃすごいですよ。

ほう。

そのコースの生徒たちは、週に8単位『舞踊』と『演劇』っていう授業をやっていて、僕もこの前、体験してきたんです。彼ら・彼女たちが取り組んでいる表現は、決して表面的なものではなくて、自分に徹底的に向き合って、弱い自分を直視して自分を知ることから始まるんです。そこから実社会に出て行って、例えば釜ヶ崎に行って、そこで共感、体感したことものなどを含めて、作品を作っていく。もうね、すごいんですよ。表現コミュニケーションの生徒は、学校にいても、すぐに分かります。

なんでなん?

もうね、オーラがぜんぜん違うんですよ(笑)。彼ら・彼女たちは自分たちの感性を豊かにするために、ずっとトレーニングをしているんですけど、もう全員、ほんとうに真剣で。あと、人との触れ合いを大切にしているので、お互いの顔を触りまくったりしてて。汗だくの。僕も女子高生の顔を触りまくってますから。

ある意味、危ないな(笑)

そうでしょ?(笑)普通の感覚でいったら、そんなのヤバいじゃないですか。恥ずかしいし。でも、その場にいると、そうじゃなくなります。すべての価値観がフラットになってて。

へぇ〜。そのコースでは、国語とか数学みたいな授業はないってこと?

いや、普通科よりは少ないですけど、やってます。

イケピの考えで行くと、そういう子たちのほうが、進学率も上がるってことよね?

間違いなく、そうです。でもそれがなかなか理解されていなくて、そのコースに入ってくる子は、偏差値でいうと、低い子が多いんですよね。で、そういうレッテルを貼られているから、舞踊とか演劇でやっていることが、通常の授業に活かされてこない。だから、そこを結びつける必要があるんです。

つまり、国語とか数学以外の取り組みで伸ばしていることと、まさに国語や数学みたいな受験に向けた取り組みが、バラバラなんやな。

はい。現時点では、そこが結びついていない。だから今の表現コミュニケーションの生徒たちは、ある意味ちょっと可愛そうですけどね。

そこを結びつければ、学力も上がるってことね。

まさしくそうです。彼ら・彼女らは人として大切な部分を磨いているので、その上に国語とか数学とかを乗せてあげれば、偏差値はあがります。そこをどういう方法で結びつけてあげるか、ですね。僕が担当する探究の時間を使うのもいいし、アントレプレナーシップとかチームビルディングに関するワークショップをやっているので、そこでやってもいいと思っています。

表現コミュニケーションコースの「2018卒業公演」から。

その取り組みを学校選びにおける価値として発信できれば、集客にもつながるもんね。

そうなんです。結局ね、教育機関のマーケティングも本質的な部分を捉えられていないところがあって、表に出てくる意見としては、たしかに偏差値とか進学とかなんですよ。でも普通に考えて、親は「自分の子どもに好きなことをやってほしい」って思っているはずじゃないですか。めっちゃフラットに考えてください。そら、そうでしょ? ほとんどの親は、そうだと思います。

まあ突き詰めると絶対にそうよね。

そういう声を丁寧に拾い、学校側の取り組みを説明する機会をもうけて、しっかりとコミュニケーションすれば、伝わるはずなんです。でもそれってすごい手間がかかって面倒くさいから、何百人も集めて説明するしかない。そうなると、表面化されたような価値を伝えるしかなくなって、つまりは「進学とか偏差値っていうニーズに応えますよ」っていうコミュニケーションしかできなくなっているんです。

生徒たちも入れる広い屋上から。晴れた日は気持ちいい!

将来的な構想として、「10年後には自分で学校をつくりたい」って言ってたけど、それってどれくらい本気なの?

マジっす。100%本気です。

そんなこと、現実的にできるの? これからもっと子どもが減っていくのに。

いやでもね、いま中学校とか高校ってバンバンできてるんですよ。つまりは、オルタナティブな選択肢を与えるような、例えば「オランダの教育を持ってきました」とか「著名な哲学者の理論を実践する学校です」みたいなのを掲げて。あと通信制の学校も増えてますよね。でもそういうのって全体からするとまだまだ少ないし、限られた環境だから成立するものも多くて。

確かにそうかもね。

でも、けっきょく一般的な選択肢として出てくる普通の学校が変わっていかないと、意味がないんです。だからこそ「THE 学校」みたいな形態で、新しいことをやりたい。

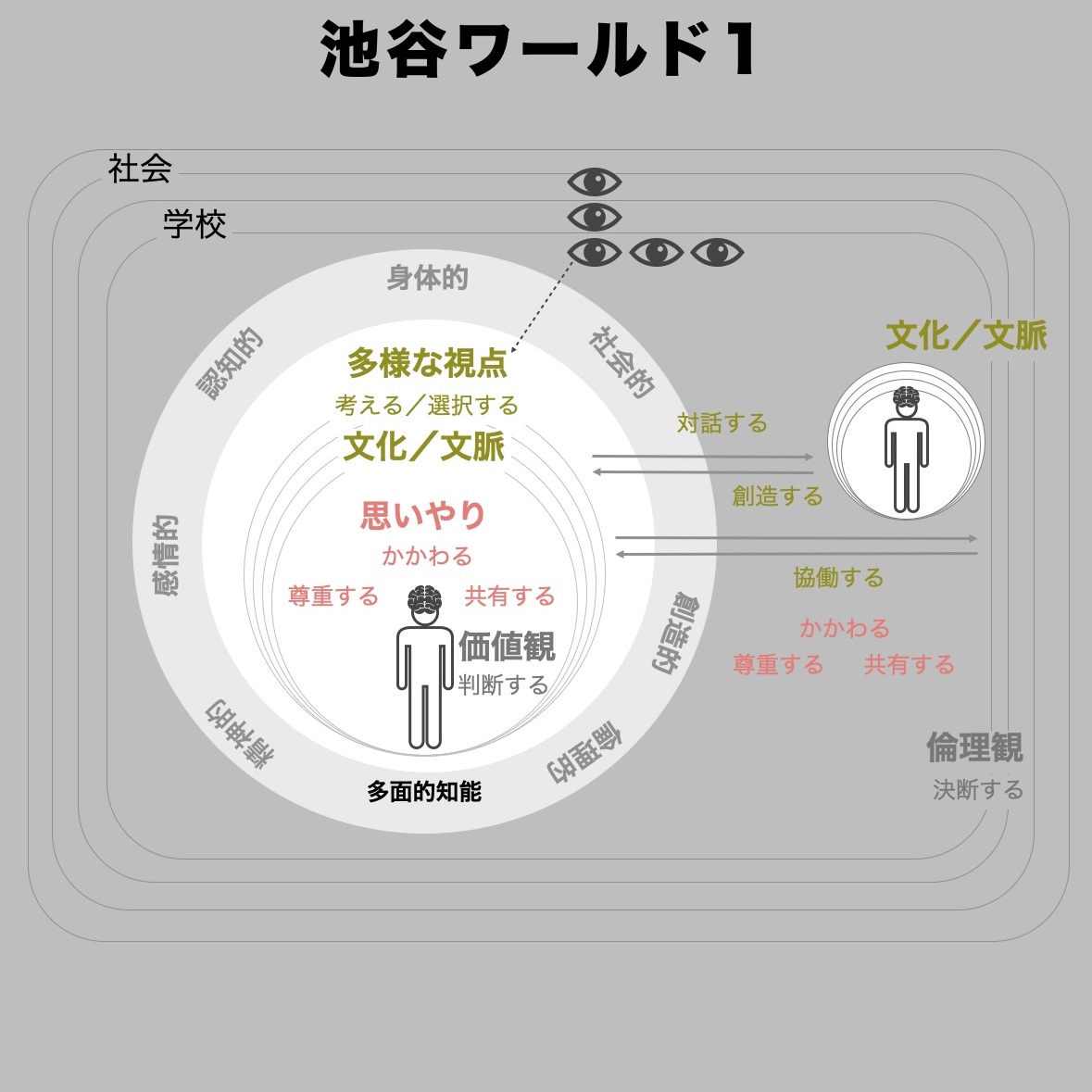

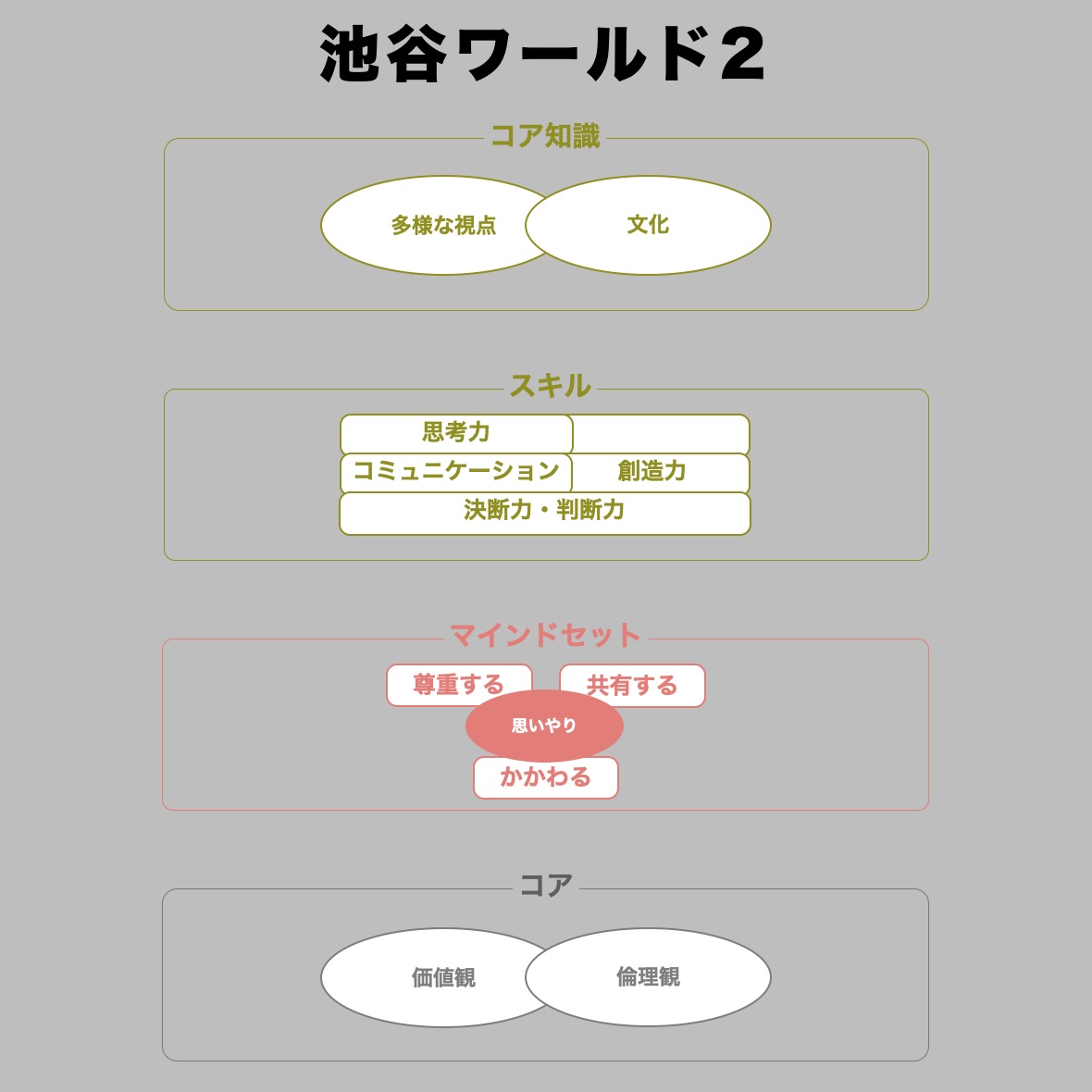

池谷くんの頭の中にあるものを、図式化してもらいました。

もう一丁!

つまり、こじんまりとした場所でやる私塾みたいなものじゃなくて、俺らが「学校」って言われてパッと思いつくような、校舎があって、運動場があって、プールがあって、みたいな?

そうです。一部の限られた環境で実践するんじゃなくて、いわゆる普通の学校で、これまでと違う教育をやるからこそ、意味があるんです。

なるほど。挑んでるね。革命家やな!(笑)

いやいや(笑)。でもそうじゃないと面白くないんでね。やっている意味がないです。ちょっと前までは、起業も考えていたんです。っていうのも、これから「改革をしたい」っていう学校が絶対に増えていくんですね。なぜならやはり少子化に向けた対策も必要ですし、文科省とか経産省が言うことも変わっていくので。必然的に新しい舵取りを迫られるけど、具体的にはどうすればいいか分からないっていう学校が出てくるので。

そこに対して、プログラムとかメソッドを売る、みたいなことか。

そうです、そうです。あとは教員の研修とかですね。でも、それだと現場が見れないし、本当の具体の具体の具体の部分は、分からなくなっています。それは寂しいので。やっぱり学校しかないですね。

なるほどな。ってことは、つまり……『イケピ学園』やな。

それ、名前、めちゃめちゃダサいですけどね(笑)。その時には、武志くんにも非常勤講師として、是非。でもそれがこの追手門でできればもちろん1番いいですけどね。すでにもうこれだけ立派な箱があって歴史もあるんで。ぜひ、協力してくださいよ!

うん、なにか一緒にやれるといいな!

(おわり)